Ceci est un guest post écrit par Jérôme Malhache, généalogiste professionnel installé en région parisienne. Il partage son expérience des archives à travers des articles et des cours dans lesquels il analyse sources et méthodes de recherche. Ses précédents billets sur le Centenaire 14-18 portaient sur la fiche matricule, les JMO, les Morts pour la France, les soignés et les soignants, les fusillés, et les soldats Alsaciens et Mosellans.

La guerre c’est, du début à la fin du conflit, le sacrifice de ceux de l’avant et les efforts de l’arrière. Mais ce n’est pas seulement ça. Une fois la paix revenue, ce sont aussi des conséquences, humaines et matérielles. Or, avec la Grande Guerre sont nées des dispositions nouvelles pour indemniser les préjudices subis. Les procédures mises en place pour réparer les dommages matériels ont généré la production d’archives. Quand elles sont parvenues jusqu’à nous ces archives ne nous parlent pas seulement des dégâts, mais elles nous parlent aussi de ce qu’étaient les choses avant la guerre. Et elles nous parlent surtout des gens.

Un principe nouveau et de nouvelles procédures

Dès le mois de décembre 1914 émerge l’idée d’un droit à réparation pour les personnes que la guerre aura lésées. Le principe prend corps dans la loi de finances du 26 décembre 1914 qui consacre le droit individuel à une réparation des dommages subis pour faits de guerre. Mais c’est après la guerre, avec ce qu’on a appelé la « Charte des sinistrés », autrement dit la loi du 17 avril 1919, que se met en place un système visant à appliquer ce droit à une réparation intégrale.

Il s’agit donc d’indemniser la perte subie sur la base de l’évaluation du bien à la veille de la mobilisation. Des commissions cantonales sont constituées pour évaluer les dommages. Les éventuels litiges seront traités par des tribunaux des dommages de guerre spécialement créés dans chaque arrondissement. En fin de procédure un titre constatant son droit sera attribué au sinistré, et sur cette base l’État effectuera le paiement de l’indemnisation.

On comprend que les différentes étapes de la procédure s’accompagnent de la constitution et de l’enrichissement de dossiers. Mais trois points méritent d’être soulignés. Premièrement, le généalogiste doit avoir à l’esprit que le dispositif mis en place ne concerne qu’une partie strictement définie du territoire national, soit 13 départements de l’Est et du Nord-Est de la France. Ne sont donc concernées que les familles qui avaient des biens ou des intérêts dans l’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Somme ou les Vosges. Toutefois on peut inclure dans le système le département de la Seine. Deuxièmement, les procédures ont parfois été très longues, s’étirant jusqu’à la guerre suivante, et elles en sont d’autant plus intéressantes. Mais, troisièmement, si ces archives sont en théorie riches et porteuses d’informations dépassant largement l’étroite période de la guerre, elles sont aussi très lacunaires. Elles ont été victimes de leur masse et ont fait l’objet de tris et d’éliminations aussi drastiques que malheureuses.

Les archives, les lieux de conservation

Ces restrictions bien à l’esprit, voyons ce que peuvent apporter au chercheur les archives issues des réparations de dommages qui vont des réquisitions faites par les troupes ennemies jusqu’à la détérioration des immeubles bâtis ou non bâtis. Il y sera donc question d’usines et de locaux d’entreprises pour lesquels les enjeux économiques sont considérables. Mais aussi de bâtiments publics et des biens de particuliers, mobilier, habitations ou petites exploitations. Pensons à toutes ces terres agricoles rendues impropres à la culture. Le sol n’était pas seulement truffé d’obus, mais il était creusé de tranchées qu’il allait falloir combler et sillonné de réseaux de fils de fer barbelés qu’il faudrait démanteler.

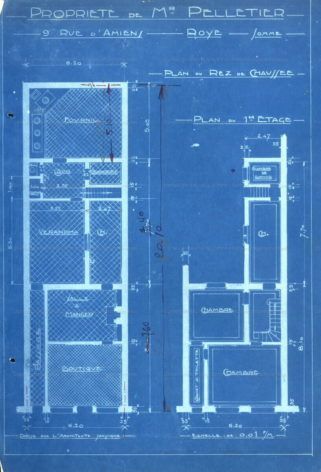

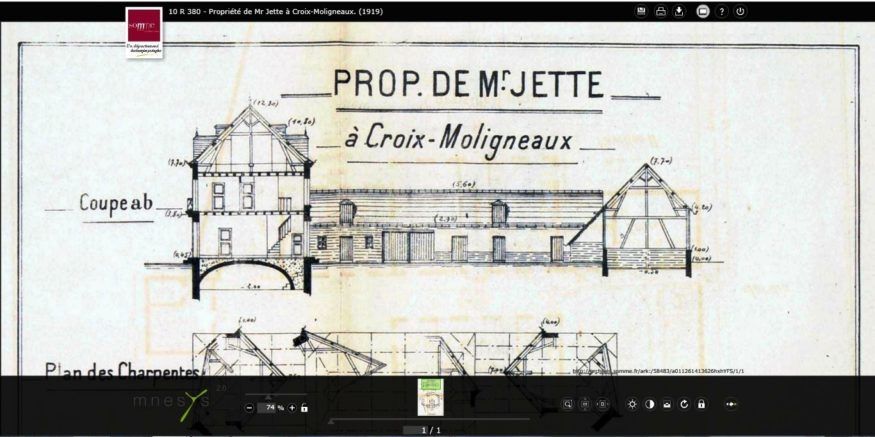

À la ville ou à la campagne, les pertes sont variées et infinies, et les dossiers vont témoigner d’un mode de vie et de conditions d’existence, avant et après la guerre. Ces dossiers constituent les archives des commissions cantonales. On les trouve en série R des Archives départementales (sous-série 10 R), classés par communes. Ils contiennent d’abord des renseignements complets sur les demandeurs et ces éléments concrets sont susceptibles de compléter l’histoire familiale. Mais les documents portent aussi sur les biens : titres de propriété, justificatifs divers, descriptifs, plans et naturellement, expertises et contre-expertises. Là encore, derrière les documents administratifs, et au-delà du suivi comptable, ce sont des biographies qui se dessinent. L’énumération détaillée des pertes n’est pas seulement une liste d’objets ou de marchandises, elle raconte une vie. Et puis dans ces archives, on trouve des photographies. Parfois elles ont été regroupées et classées en série Fi, série du cadre de classement des Archives départementales dévolue aux documents figurés. D’autres fois elles sont restées classées avec les dossiers.

N’oublions pas non plus qu’en 1919 les demandes pouvaient être déposées en préfecture, ou sous-préfecture, mais aussi en mairie. Des listes ont été dressées au niveau communal. Ainsi la recherche menée en série R des Archives départementales peut être utilement complétée par des investigations en série H aux Archives municipales ou dans les fonds communaux déposés aux Archives départementales.

Des procédures qui durent et des instances qui évoluent

On l’a signalé, la loi du 17 avril 1919 avait prévu d’instituer à titre provisoire un tribunal des dommages de guerre dans chacun des arrondissements des départements concernés. Ils étaient chargés de fixer le montant définitif des indemnités en cas de non-conciliation après examen par la commission cantonale. Un tribunal avait été créé dans le département de la Seine. Progressivement, au fil de la fermeture des autres tribunaux, les différents départements lui ont été rattachés et il a pris en 1928 le statut de tribunal interdépartemental. Ses archives se trouvent réparties entre les Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine, sous-série AJ28, dommages de guerre 1914-1946) et les Archives de Paris (sous-série D2R7).

Notons que le fonds des dommages de guerre conservé aux Archives nationales fait partie des fonds issus du ministère des Régions libérées. D’abord ministère du Blocus et des Régions libérées, il avait été créé pour s’occuper de la question des réparations et pour réorganiser la vie locale dans tous les sens du terme. Figuraient donc dans ses attributions les dommages de guerre. Plus tard dans l’entre-deux-guerres, il deviendra sous-secrétariat du ministère des Finances et l’une des directions générales du ministère des Travaux publics. Toutes ces vicissitudes administratives expliquent l’éclatement des sources entre différents services d’archives.

(vue sur la base Joconde)." width="793" height="472" />

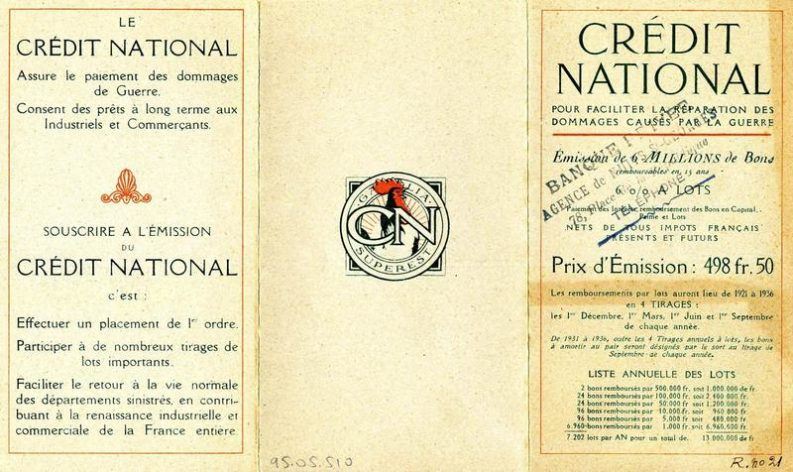

(vue sur la base Joconde)." width="793" height="472" />Carte réclame du Crédit national, musée municipal de Nuits-Saint-Georges

(vue sur la base Joconde).

Pour terminer, tant que nous sommes aux Archives nationales, souvenons-nous que d’autres fonds issus de ce même ministère du Blocus et des Régions libérées méritent d’être sondés. Ce sont les archives du Service des réfugiés et du ravitaillement civil qui concernent les populations évacuées puis rapatriées. Mais pour le coup c’est en sous-série F23 qu’il faudra chercher.